人民法院家事纠纷的矛盾化解机制探索 作者:崔敬 发布时间:2015-12-08 09:49:11

出现于人与人之间的,产生于家庭内部,常常伴有其特殊的身份关系属性纷争,这种特有属性是家事纠纷的前提。这种身份属性来源于婚姻家庭的建立,并因婚姻家庭的社会伦理性决定家事纠纷发生于婚姻家庭内部的必然性。婚姻是家庭的基础,家庭是构建和谐社会的基石。如何解决好婚姻家庭纠纷是社会长治久安,和谐稳定的一个重要课题。本文以笔者所在的基层法院为例,分析纠纷构成与属性,并参考国外做法,以探究符合中国国情和当前司法体制的家事矛盾纠纷化解途径。

一、凤泉法院审理婚姻家庭纠纷的情况

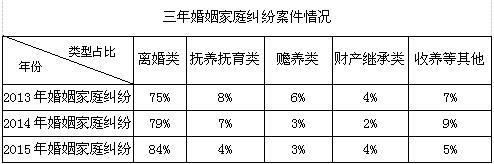

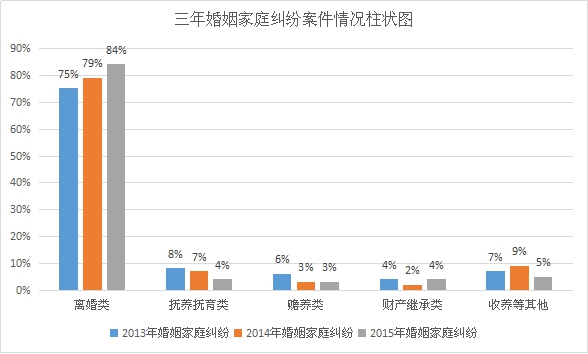

经统计,笔者所在法院受理婚姻家庭类案件数量2013年为141件,2014年为162件,2015年1-11月为153件。这三年受理的民事审判案件中,婚姻家庭类案件数量年均占比为16%,而婚姻家庭类案件的种类及所占比例如下图:

由上图可以看出,婚姻家庭纠纷案件数量基本呈逐年递增趋势,增幅最大的是离婚案件,此类案件与人民群众关系最密切。可见依法化解家事矛盾纠纷,是当前人民法院关注民生、司法为民的具体表现,也是人民法院依法维护社会稳定的一条重要途径。

二、婚姻家庭纠纷的概念和特征

(一)基本概念

婚姻家庭纠纷具有高度的人身属性,特定的亲属身份是主体间享有权利、承担义务的依据。因此婚姻家庭纠纷的概念,就是家庭成员之间因身份或基于身份的财产关系,而产生影响有关维持家庭成员之间的和睦、健全共同生活等纷争事件的统称。特定的身份关系是家事纠纷的前提,也是家事纠纷的根本性质。

(二)家事纠纷的特征

1、婚姻家庭纠纷的“复杂性。家事案件既涉及人身关系,又涉及财产关系,既涉及法律问题,又涉及伦理问题,既涉及男女平等问题,又涉及对特殊群体的保护,既涉及当事人的私益,又涉及公益,既涉及个人幸福,又涉及社会稳定,是所有民事法律关系中涉及面最广、最复杂、与人民群众关系最密切的。这类案件的处理不能完全按照普通民事事件来解决。如民法上的公平竞争原则,在处理监护、抚养、赡养等家事纠纷的时候就不能适用;如等价交换原则在处理婚姻案件中不能适用,即使是由于身份关系而产生的财产纷争,也同样不能适用。

2、婚姻家庭纠纷的隐秘性。婚姻家庭纠纷常常关涉当事人间极其隐秘的事情,家庭内部纷争自然更不愿被外人知晓。如婚姻案件,牵涉夫妻生活细节,其间微妙即使本人也常难以言表;又如子女认领等亲子关系事件,因血统传承与牵连多有难以对外言明的苦衷;再如继承事件,也可能出现原来家庭以外的法定继承人的情况。更进一步说,公民的隐私受宪法法律保护的,为保护人性尊严,在应对家事事件时,应当有妥当的隐秘性保护程序,避免当事人由于顾虑到家庭秘密泄露而对法院处理家事纷争的工作失去信任。

3、当事人自主解决纠纷的先决性。婚姻家庭纠纷大多是因为家庭生活不协调而产生纠纷。民事普通程序必须经过当事人陈述事实与理由、向法庭提交证据材料等程序法院才能做最后裁判,然而这样的程序相对于处理家庭纠纷没有任何的益处,激烈公开的法庭争辩反而激化了当事人的情绪。顾虑到维护家庭和睦、维护亲族和睦的需求,在法律领域内,配合相关社会学、心理学、医学等基础之能事,当求促使家事纷争主体间人际关系圆满回复的解决方式,基于民事诉讼当事人处分原则,尊重家事当事人的自主处分实体权利义务的最终内容,实现合意双方的利益分配。

三、国内外婚姻家庭纠纷解决方式对比

(一)我国现行的婚姻家庭纠纷解决机制,分为诉讼纠纷解决机制和非讼纠纷解决机制。诉讼纠纷解决机制是运用司法力量解决纠纷,包括审判和法院调解;非讼纠纷解决机制是运用私人力量和社会力量解决纠纷,包括人民调解、行政调解、当事人和解、单位或居委会第三方的斡旋和调停。

(二)日本的家事裁判所。日本的裁判所相当于我国的法院,包括最高裁判所、高等裁判所、地区裁判所、家事裁判所和简易裁判所。日本的家事裁判所是审理家庭事务及未成年人犯罪案件的专门裁判所。它对所有家庭成员之间的冲突或纠纷及所有法律意义上的家庭内部事务都有管辖权。解决此类纠纷有两种途径:一是判决,二是调解。宣告无行为能力、许可收养未成年人、遗嘱认定等案件通过判决的方式解决,而夫妻及亲戚之间的纠纷(例如,涉及赡养的纠纷及不动产分割的纠纷)和离婚案件可通过调解程序进行审理。判决离婚有别于双方协议离婚,前者可以通过在地方裁判所提起诉讼实现,但必须在家事裁判所先进行调解程序。

(三)美国的家事法院。美国目前大约十二个州设立了专门的家事法院,在这些州内,独立的家事法院是州法院系统的正式初审法院。家事案件一般属于法院建议或指定调解、和解的范围。值得注意的是,美国的立法者、法律学者乃至普通的社会公众已经逐渐认识到家事诉讼与其他民事、刑事诉讼的最大差异,法律顾问、调解、庭外和解等措施被越来越频繁的使用,特别是在离婚案件中,调解或和解得到了广泛应用。

综上所述,可以看出,尽管各国历史文化传统不尽相同,但在婚姻家庭纠纷的特殊解决方式上,形成了共同的理念:婚姻家庭纠纷不同于一般民事纠纷,应有专门的纠纷解决机关及纠纷解决理念来指导解决。无论这个国家的历史背景、社会制度、经济发展程度如何,这应当是一种普世的观念,值得我们关注和借鉴。

四、对策建议

随着立案登记制的全面推行,大量的矛盾纠纷涌入基层法院,既要依法保护当事人的诉权,又要缓解案件急剧增加给法院带来的案多人少矛盾,是当前基层法院面对的突出问题。因此,本文通过对其他国家的婚姻家庭纠纷解决制度的比较借鉴,思考探索适合我国的婚姻家庭纠纷化解方式,几点建议仅供商榷:

一是设置诉前调解程序实现矛盾“过滤”。将能动司法理念贯穿于婚姻家庭矛盾化解工作始终。除涉及未成年人监护权、无民事行为能力人认定及监护权类案件,建议设置家事纠纷需先通过司法调解的程序,由司法部门牵头成立家事调解工作室,建立由律师志愿者、妇女工作者、心理咨询师志愿者、社区志愿者等人员组成的人民调解员数据库,供当事人选择,也可邀请法官参与调解,建立健全调解规范,完善调解程序,注重增强调解工作的亲和力、透明度,便于当事人解决问题。这样,家事调解工作室就如同“过滤网”,将小的、简单的、处理难度不大的纠纷处理掉,过滤出真正需要动用国家司法资源做出裁判的纠纷,在减轻了当时人诉累的同时,也缓解了法院的案件压力。

二是成立家事审判合议庭实现家事“专办”。可借鉴国外做法,同时建议修改民事诉讼法,建立单独的家事诉讼程序,成立专门的家事审判合议庭,法院受理的涉及婚姻家庭纠纷案件原则上均由该庭审理。法院应在具有人文意识和为民精神、已婚且具备相应阅历和知识的法官中,择优选取选调有丰富家事审判工作经验的法官组成家事审判合议庭,专门负责审理婚姻、家庭、继承、及其他亲属间发生的家事纠纷。在案件处理中,不能简单地将处理商品经济纠纷或财产关系纠纷的观念和方法套用于家事纠纷,应当突出家事审判司法过程的柔性和程序的弹性,应以促成当事人恢复感情、消除对立、实现和解作为矛盾化解的工作目标和工作原则,不宜过度强调司法效率,要在现行规则下尽可能利用一切条件,为彻底化解家庭纠纷和修复家庭成员心理创伤提供机会、平台,实现由重形式上的离婚自由向重在维护婚姻家庭关系稳定作用的转变,由偏重诉讼效率向个案处理效果的转变。

三是完善协助执行制度为家事案件执行“助力”。仍以凤泉法院为例,执行案件中涉及婚姻家庭的主要包括离婚财产分割、赡养费、扶养费、抚育费、探视权、遗产继承等几类案件,约占执行收案总数的17%。这类执行案件的申请人大多是老人、妇女和未成年人等弱势群体,被执行人则是他们的父母、子女、曾经的丈夫或妻子。特定的主体关系,特殊的亲情和血缘关系,决定了这类案件不同于其他执行案件的特殊性。需要说明的是,这类案件的执行若仅依靠法院的力量,执行结果多是程序上的终结,实际效果却不容乐观。

比如针对家庭暴力,2008年5月,最高人民法院出台了《涉及家庭暴力婚姻案件审理指南》,对“远离令”作了相关规定,旨在保护曾遭家暴申请人的人身安全。2012年,广东省珠海市香洲区人民法院发出一份人身保护裁定,命令被申请人远离特定场所一定距离,据悉,这是中国内地法院发出的首份反家暴“远离令”。虽有法可依,为什么实际运用的却很少,就是因为裁定发出后,由谁监督协助执行并不明确,毕竟法院的人力、精力有限。比如赡养案件,比如探望权的执行,强制执行的对象不仅是财产,还涉及亲情纠葛的化解。由此可见,家事案件的执行更多涉及的是当事人的亲情修复和精神利益的满足。

对此,笔者建议,在立法上应细化《民事诉讼法》,进一步完善协助执行制度,使得执行此类案件有法可依,也更加人性化。比如,法院在发出协助执行通知书中,应明确协助执行单位应履行的义务,如监督被执行人按期履行法院生效法律文书,调查收集被执行人不履行法院生效法律文书的证据,了解被执行人履行义务的实际效果,以便对拒不履行法院生效法律文书,以及履行不到位的被执行人,依情节采取不同的处罚措施,直至追究刑事责任。结合我国国情,法院可与民政、公安、教育等部门建立横向联系,充分利用当事人所在单位、街道办事处、居委会、学校、社区民警等,整合全社会可利用资源,收集反馈申请人的生活和精神状况,督促被执行人履行义务,协助法院做好执行工作,妥善彻底解决家事纠纷。

家庭是社会的细胞,处理好婚姻家庭纠纷是共同缔造和谐社会的重要环节。人民法院应切实担当起司法重任,在社会各界的共同协助下,不断完善家事审判执行机制,在制度保障、机制创新、矛盾化解等各方面继续作出更大的贡献。

责任编辑:张远想 |